曾几何时,面对孩子的情绪困扰与行为偏差,许多家庭在“该去哪”“找谁看”的迷茫中错失干预良机。信息不对称、资源碎片化,让心理支持变得“可望难即”。

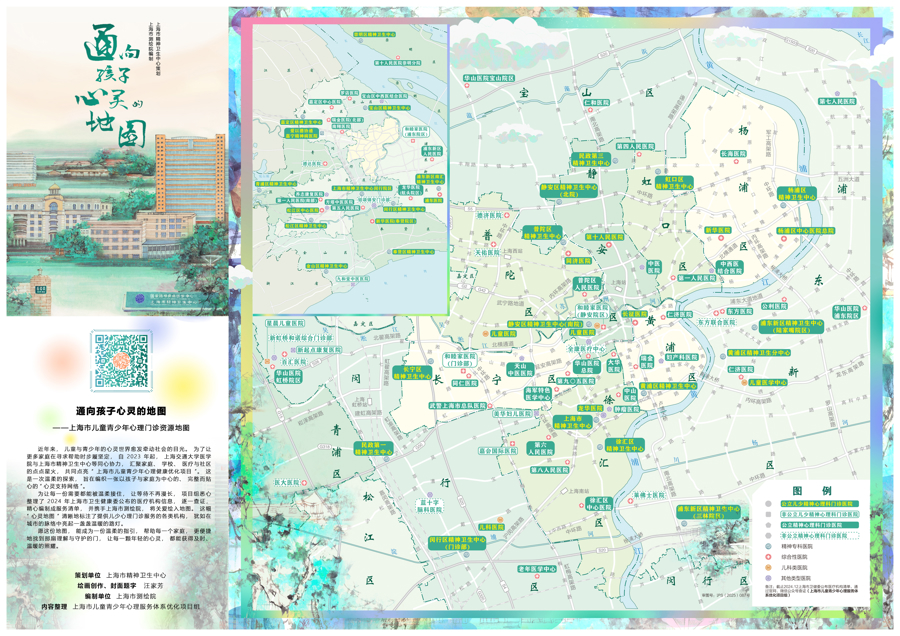

如今,这一困境迎来破局,在2025年“世界精神卫生日”,一张特别的“心灵地图”在沪面世:由上海市精神卫生中心等单位携手启动的“上海市儿童青少年心理健康优化”项目在2024年市卫健委医疗机构信息上逐一查证,系统整合了全市开设儿童精神心理门诊的84家权威医疗机构资源。

犹如在城市脉络中亮起的一盏盏温暖路灯,它也成为今年国家卫健委开展“儿科和精神卫生服务年”行动的生动实践。自成为国家精神疾病医学中心主体医院之一后,近年来,在老百姓口中耳熟能详的“600号”始终履行“国家队”担当,建设起立足上海、服务全国的精神卫生服务网络。

搭建儿少心理健康友好生态圈

“‘心灵地图’的诞生,源于一个朴素的愿望:让每个陷入心理困境的孩子和家庭,都能得到帮助。”党委书记肖俊杰感慨,这张地图不只是一份指引,更像是一种承诺,也是责任与希望的落点。

如果说,地图解决了“去哪儿”的问题,那么热线的合作则解决了“向谁说”的困惑。今年,上海的两条广为人知的热线——“12356”热线(即“962525”心理热线)与团市委“12355”青少年服务热线进行深度合作,从“分线作战”迈入“协同作战”的新阶段。

1+1,如何大于2?合作更在于“专业分工”的机制再造与双向联动。心理热线遇法律问题可转介至“12355”;青少年服务热线识别心理危机则迅速对接“962525”,构建从情绪安抚到现实援助的完整闭环。这意味着,无论是学业压力引发的情绪困扰,还是校园欺凌需要的法律维权,都能在这一体系内获得系统响应。

儿童青少年心理健康的友好生态圈正在沪构成。西南位育中学心理老师吕倩文发现,工作变得充实起来,“短短几个月,从开展教师和学生讲座、带领学生参加实践活动,再到创建学校‘暖心小屋’,我们已经和市精卫中心开展了20余场活动。”而这离不开一位特殊的“校长”:去年末,副院长王振“加盟”西南位育中学,成为上海首位心理副校长,

共建家、校、社协同的育人“教联体”。从每学期工作计划制定,到各年级心理健康活动督导,这位并非虚职的副校长将科普丛书、微电影、脑科学夏令营等带到孩子们触手可及的距离内,为教学注入强“心”力量。

以“了解大脑”的方式守护心灵

长期以来,心理健康工作大多集中在“问题出现后再干预”。向前一步,是向“早期预防”的延伸;更远一程,则是治疗后让患者重返社会的决心。

“孩子第一次在虚拟超市里主动‘付款’时,我差点哭了。”孤独症患儿父亲王先生口中的“神奇场景”,正来自杜亚松教授团队研发的康复项目。通过虚拟现实(VR)和人工智能等技术,结合资源库覆盖认知、社交等9个方向的100余项训练任务,患者可在与现实1:1还原的地铁、医院、社区等场景内反复练习购物、就医等技能,再由AI实时捕捉姿态与反应,不断生成个性化训练方案。

“孤独症无法治愈,但可以帮助他们慢慢靠近社会。”杜亚松团队介绍,2019年底,该项目以技术许可形式,由上海本土企业进行金额100万元的成果转化落地;目前,已获批国家创新医疗器械通道,并由市精卫中心GCP指导开展临床注册试验,正为更多孤独症家庭带来曙光。

在“600号”,医生们接纳的是往往不只是一名患者,而是整个家庭。37岁的张女士患强迫症已近20年,3年的系统治疗后症状基本消失,但最近她又神经紧绷了:9岁的儿子睡前有刻意摆放书包、鞋子的现象,虽然对睡眠和学习没有影响,但一回忆起自己小时候的类似情形,不免担心孩子也发展为强迫症。在王振团队的“儿童青少年强迫症高风险人群关爱项目”中,张女士带着儿子加入定期评估,“目前风险较低,但他在生活和学习中确实存在压力源。”在专业指导和调整下,张女士重新获得了内心的平静。

抑郁、焦虑、强迫……情绪的“感冒”于大众而言已经不再陌生。但不同于生理疾病治疗,心理治疗因资源紧缺、治疗周期长、起效缓慢及个体差异大等问题,严重制约着临床效果和普及率。“临床上,经常有患者提问:复发怎么办?能不能不吃药?”针对这些难题,王振团队和上海脑科学与类脑研究中心姜建博士团队联合开展研究,首次将经颅直流电刺激(tDCS)技术与暴露与反应预防疗法(ERP)相结合,显著提升了强迫症心理治疗的起效速度和疗效,该成果于今年4月在线发表于权威期刊《自然·精神卫生》。

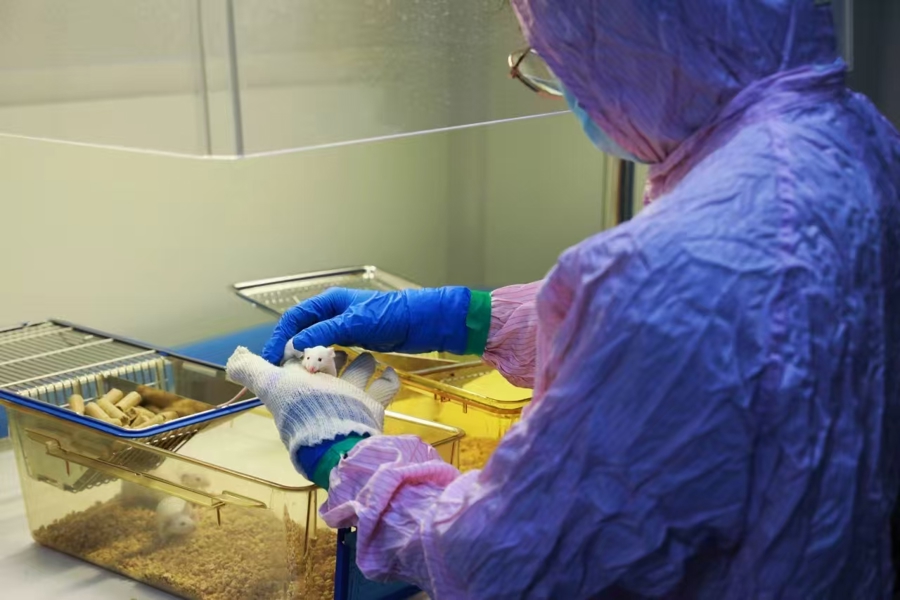

以更科学前沿的方式了解大脑——这是市精卫中心守护心灵的底气。院长赵敏介绍,自国家精神疾病医学中心脑健康研究院(BHI@NCMD)成立以来,3年间,已打造国内精神专科首个集SPF级实验动物平台、多功能行为学检测及信息化数据管理于一体的综合性科研支撑体系,并牵头将DSM-5定式临床检查工具(SCID-5)系统首次引入国内,成为精神疾病临床研究的规范标准,在“人的研究”平台上实现对人类认知与脑功能的深度解析,并进一步促进产、学、研、医深度融合。

为更广泛的精神卫生需求培育“火种”

当络绎不绝的患者驻足“600号”门口时,他们期待的是重获内心平静,更是撕下“标签”后的如常。几年来,这家医院的不断“破圈”——画展、联名、走向更多社会机构的科普活动,正在逐步消解精神疾病被污名化的桎梏。然而,日益增长的心理健康服务需求,仅靠一家医院难以覆盖,作为全国精神卫生领域的引领者,市精卫中心陆续开展多维度的“火种式”人才培训,真正织密一张坚实的社会心理健康防护网。

今年7月,该院首创的“心理治疗师规范化培训”项目正式启动。“以往我们虽然学了不少理论知识,但真正面对患者和来访人员时,就显得很‘骨感’。”在某机构就职的心理治疗师叶女士说,该培训将为期3年,“课程包含多科室轮转、流派技能训练等细节与实操,给我们展示了清晰的成长路径。”肖俊杰介绍,希望通过此次尝试凝练“上海经验”,填补行业规范化培训体系的空白,为从业者系好职业生涯的“第一颗纽扣”。

同时,精准面向儿少精神科骨干的培训也在全面铺开。医务部主任陈剑华介绍,目前累计7届的专项中,已培训150名该领域专业人才。来自各级医疗机构的精神科医师走进市精卫中心儿少门诊及病房,在导师制的“手把手”带教下,全过程参与真实病例诊疗。“回归各单位后,不仅能直接缓解‘一医难求’的困境,更将为上海乃至全国的儿少精神卫生行业带来新活力。”

“我非常希望能在上海开启从医生涯。我渴望在这里学到的,不仅是顶尖技术,更是整全的、有温度的思维方式。”陈鸿翔,来自马来西亚。目前是交大医学院精神病与精神卫生学专业的一年级学术型硕士,并师从陈剑华。“在上海生活的这几年,我深深被打动:不像其他大都会那么冰冷,保留了一丝特有的烟火气。而‘600号’也像是上海特色的延伸:不仅是中国精神卫生的学术前沿,更是把‘生物—心理—社会’医学模式落到实处的典范。这样的氛围,让我由衷珍惜、享受在这里的每一天。”

比起单纯的治病,理解、帮助、成为“完整的人”,是在此工作、学习、就诊者共享的价值。正如赵敏所说,未来中心将继续围绕国家医学中心定位,打造“精神防治主力军、人才培养主基地、医学创新主平台、社会服务主枢纽”,“助力健康上海的心理服务体系建设,让每一个‘我’为促进心理健康尽一份力。”

股票配资首选门户网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。